2025.06.30

人材不足を乗り越える!2024年問題に向けた物流自動化の最新トレンドと導入事例

物流業界は今、大きな転換点を迎えています。深刻化するドライバー不足、規制強化による労働時間の短縮、EC需要の急拡大など、従来の“人海戦術”では立ち行かなくなっている今、各企業は抜本的な業務改革を求められています。

こうした背景の中、岐阜プラスチック工業では、「物流資材メーカー」から「物流の現場課題を解決するパートナー」へと進化を遂げようとしています。本記事では、2024年問題の本質と物流自動化の最新動向、そしてそれを支える資材選定や現場改善のヒントについて、最新事例を交えて解説します。

2024年問題とは

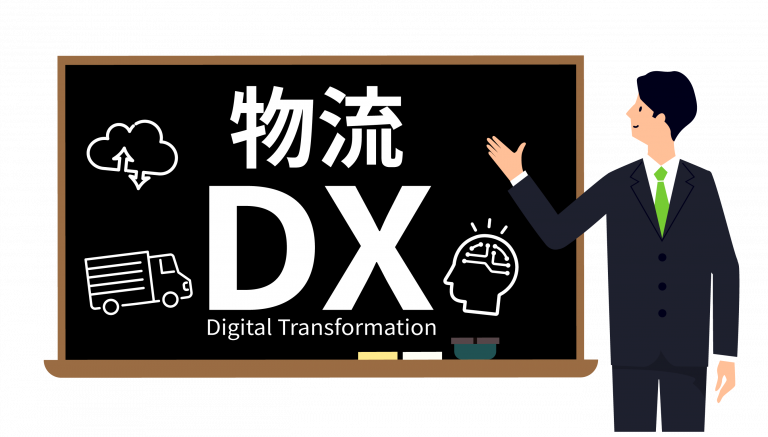

2024年問題とは、働き方改革関連法により「自動車運転業務」にも時間外労働の上限規制が適用されることを指します。これにより、トラックドライバーの年間時間外労働時間が960時間に制限され、従来の長時間労働を前提とした輸送体制が見直しを迫られます。

この規制は、ドライバー不足が進行している物流業界にとって、輸送力の低下や配送遅延、収益性の悪化を招く重大な転換点となる見込みです。また、EC市場の成長や消費者の即日配送ニーズが高まる中で、業界全体のサプライチェーン改革が急務となっています。

2024年問題は単なる労働条件の問題にとどまらず、業務フローの見直し、テクノロジーの導入、パートナー企業との連携などを含めた包括的な対策が求められる「産業構造の転換課題」として、あらゆる物流企業に影響を及ぼします。

労働時間短縮の影響

2024年4月から施行された時間外労働の上限規制は、物流業界に対して大きな影響を及ぼします。この規制により、ドライバー不足の懸念が一層深刻化し、運送業者は人材確保の難しさに直面することが予想されます。

具体的には、時間外労働の制限により、トラック事業者は従来の労働時間内での業務遂行を余儀なくされるため、輸送能力の低下が避けられません。これにより、長距離輸送サービスの提供が困難となり、配送スケジュールの遅延や運送コストの増加が発生する可能性があります。

さらに、国の試算によると、労働時間短縮が物流業界全体の売上や利益に対して深刻な影響を与えることが示されています。具体的には、2024年には営業用トラックの輸送能力が14.2%不足し、2030年にはその不足率が34.1%に達する可能性があるとされています。この不足は、業界全体で約1.2倍の車両が不足することを意味し、物流の停滞や利益の減少を招く恐れがあります。

これらの課題は、単に労働時間の短縮だけでなく、若手ドライバーの確保や業務効率化といった複合的な対策を講じる必要性を強調しています。物流業界は、この労働時間短縮の影響を乗り越えるために、戦略的な対応が求められています。

また、物流現場で使用される資材や運搬ツールは、このような“時間的制約”に強く影響されます。例えば、「段積み効率が悪い」「積載率が低い」「手作業が多い」などの非効率が残っていれば、それだけで輸送回数や作業時間が増加し、規制の影響がより深刻化します。

岐阜プラスチック工業では、こうした現場のボトルネックを資材面から改善する提案として、折りたたみ可能なコンテナーや、パレット輸送の標準化支援などを強化しています。

物流業界の現状と将来予測

物流業界は現在、人材不足や高齢化といった課題に直面しており、これらの問題は業界全体の持続可能性に大きな影響を与えています。また、EC市場の急速な拡大に伴い、需要が増加し続けているため、物流業界にはさらなる効率化と対応策が求められています。

さらに、2024年以降の営業用トラックの輸送能力不足が予測されており、これにより業界全体での輸送効率やサービス品質の維持が一層重要となっています。2024年以降は、“省人力”と“自動化対応”がセットで物流設計に求められるようになります。設備・人員・スペースといった経営資源を最適化するためには、物流資材もそれに即した仕様・導入設計が重要となります。

自動化による効率化の可能性

物流業界における自動化技術の導入は、業務効率化の鍵となっています。特に自動運転技術や物流ロボットの活用は、実際に多くの企業で成果を上げています。例えば、某大手物流企業では自動運転トラックを導入し、長距離輸送の効率を大幅に向上させています。また、倉庫内では物流ロボットが商品のピッキングや仕分けを自動化し、人的ミスの削減と作業速度の向上に寄与しています。

自動化は労働時間の短縮や人材不足の解消にも大きく貢献します。自動運転トラックはドライバーの休憩時間を確保しつつ、24時間体制での輸送を可能にします。また、物流ロボットの導入により、少ない人員でも効率的な業務運営が可能となり、人材不足の課題を緩和します。

しかし、自動化の導入には初期投資や技術的課題が伴います。自動運転技術の開発費用や物流ロボットの購入コストは高額であり、中小規模の企業にとっては大きな負担となります。また、新しい技術を運用するためには従業員の再教育やシステムの維持管理が必要であり、これらの課題を克服するための戦略が求められます。

成功事例としては、某中堅物流企業が自動運転技術を導入し、ドライバーの労働負担を軽減することで離職率を低下させ、業務効率を30%向上させたケースがあります。また、物流ロボットを活用した倉庫運営により、商品の入出庫時間を半減させ、コスト削減と顧客満足度の向上を実現しています。

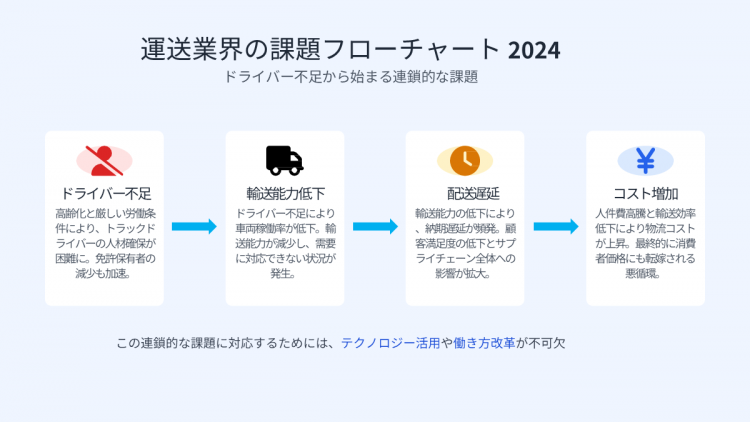

とくに近年注目されているのが、自動倉庫やAGV(無人搬送車)と連携した物流資材の活用です。底面滑り対応やRFID対応など、自動化への対応を前提とした製品開発も進んでおいます。

岐阜プラスチック工業 製品サイトはコチラ

資材の最適化は“自動化の成功率”を左右する見落とされがちな要素です。単なるコストダウンでなく、全体最適の視点で資材設計を見直すことが、今後の物流改善には不可欠です。

物流自動化の最新トレンド

IT技術の活用

物流業界におけるIT技術の活用は、業務効率化と生産性向上に不可欠な要素です。以下に、IT技術がどのように物流業務を支援し、2024年問題への対策となるかを詳しく説明します。

デジタルツールやクラウドサービスを用いた労務管理の効率化により、従業員の勤務状況の把握が容易になります。例えば、クラウドベースの勤怠管理システムを導入することで、リアルタイムで労働時間を監視し、適切なシフト管理が可能となります。これにより、労働時間短縮規制への対応が迅速かつ正確に行えるようになります。

配車計画の自動化や車両位置のリアルタイム確認システムの導入は、物流業務の最適化を実現します。自動化された配車システムは、最適なルートを自動的に算出し、燃料消費や配送時間の削減に寄与します。また、GPSを活用した車両位置のリアルタイム確認により、配送状況を常に把握することが可能となり、迅速な対応が可能です。

さらに、IT技術の導入はコスト削減やサービス品質向上にも大きなメリットをもたらします。業務の自動化により人為的ミスが減少し、運営コストの低減が実現します。また、データのリアルタイム共有により、顧客へのサービス提供が迅速かつ正確になることで、顧客満足度の向上にも繋がります。

これらのIT技術の導入と活用により、物流企業は2024年問題に対する効果的な対策を講じることができ、業務の持続的な改善と競争力の強化を図ることが可能となります。

運送業務のデジタル化

運送業務のデジタル化は、物流業界における効率化と競争力強化において重要な役割を果たしています。具体的なシステムやツールの導入により、業務全体のプロセスが大幅に改善され、生産性の向上が実現されています。

デジタル化による効率化として、運行管理システム(TMS)や倉庫管理システム(WMS)の導入が挙げられます。これらのシステムは、在庫管理や配車計画を自動化し、リアルタイムでのデータ共有を可能にします。例えば、TMSを活用することで、最適な配送ルートの算出や車両の稼働状況の可視化が可能となり、無駄な移動や時間の削減につながります。

電子データ交換(EDI)やモバイルアプリの活用により、業務のスピードアップと正確性の向上が図られます。EDIは、取引先との情報交換を自動化し、手作業でのデータ入力ミスを防止します。また、モバイルアプリを利用することで、ドライバーはリアルタイムで配送状況を報告し、迅速な対応が可能となります。これにより、配送遅延のリスクが低減し、顧客満足度の向上に寄与します。

デジタル化導入によるドライバーの負担軽減や作業環境の改善も重要なメリットです。具体例として、電子タブレットを用いたデジタルサインやペーパーレス化が挙げられます。これにより、ドライバーは手書きの書類作成から解放され、業務に集中できる環境が整います。また、GPS追跡システムの導入により、安全運転の支援や緊急時の迅速な対応が可能となり、ドライバーのストレス軽減に繋がっています。

実際の導入事例として、ある物流企業では、TMSとWMSの統合により、在庫管理の精度が向上し、配送の遅延が30%削減されました。また、モバイルアプリの導入により、ドライバーからのフィードバックが迅速に反映され、作業効率が大幅に改善されたとの報告もあります。これらの成功ストーリーは、デジタル化がもたらす具体的な効果を示しており、物流業界におけるデジタル化の重要性を再認識させます。

また、「リスパレット」シリーズでは、耐久性と軽量性を両立することで、トラック積載効率の向上や、ドライバーの作業負担軽減にも貢献しています。こうした資材の性能向上は、TMSやWMSによる運用最適化との相乗効果を生み、現場のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支える土台となります。

岐阜プラスチック工業 パレットシリーズはコチラ

労働環境の改善

適正な運賃設定や燃料サーチャージの導入は、ドライバーの収入改善において重要な施策です。これにより、運送業者はドライバーに対して公正かつ安定した収入を提供でき、経済的な不安を軽減します。具体的には、燃料価格の変動を考慮した燃料サーチャージの導入や、運賃の見直しを行うことで、ドライバーの収益を確保し、業界全体の競争力を高めることが可能です。

労働環境の改善は、ドライバーの定着率向上や若手人材の確保に直結します。例えば、柔軟な勤務時間の導入や、キャリアパスの明確化などにより、ドライバーが長期的に働きやすい環境を整備します。これにより、経験豊富なベテランドライバーの離職を防ぎ、若手ドライバーの採用と定着を促進することで、組織の安定性と持続可能な成長を支えます。

作業環境の改善には、休憩施設の充実や最新の安全装備の導入が含まれます。例えば、快適な休憩スペースの設置や、高度な安全システムを搭載した車両の導入により、ドライバーの労働負担を軽減し、安全性を向上させます。これらの改善活動は、ドライバーのストレスを減少させ、生産性の向上にも寄与します。実際に、ある物流企業では休憩施設の改修後、ドライバーの満足度が20%向上し、離職率が15%減少する成果を上げています。

規制と改革関連法の影響

2024年から施行される労働時間規制および関連する改革関連法は、物流業界に大きな影響を与えることが予想されます。これらの規制は、ドライバーの働き方改革を目的としており、特に時間外労働の上限設定や拘束時間の制限が厳格化されることで、企業は労働環境の見直しを迫られます。具体的には、ドライバー不足の深刻化や輸送能力の低下が懸念され、長距離輸送サービスの提供が困難になる可能性があります。

地域ごとの規制の違いも企業にとって重要な課題となります。各地方自治体や国ごとに異なる法的要件が存在するため、企業は地域特有の規制を正確に把握し、適切に対応する必要があります。例えば、一部の地域では労働時間の管理方法や罰則規定が異なるため、統一的なコンプライアンス体制の構築が求められます。

規制対応の戦略としては、労働時間の適正管理システムの導入や、従業員教育の強化が考えられます。さらに、最新の法改正情報を常に把握し、法的アドバイスを受けることで、企業はコンプライアンスを維持しつつ効率的な業務運営を実現できます。これにより、法的リスクを最小限に抑えながら、持続可能な経営を続けるための基盤を築くことが可能となります。

導入事例とその効果

2024年問題を受け、すでに多くの物流企業が自動化・省人化・業務の再設計に取り組み、その効果が表れ始めています。たとえば、大手物流企業のSBSリコーロジスティクス株式会社では、自動仕分けロボットとWMS(倉庫管理システム)を組み合わせることで、従来よりも25%作業効率を改善。人手不足に悩む地方拠点での業務安定化に成功しました。

参照:https://www.sbs-group.co.jp/news/2023/0401.html

また、中小物流会社においても、ルート最適化ソフトや電子伝票システムを導入することで、配送効率の改善とドライバー負担の軽減を実現しています。これらの改善は単なる“働き方改革”への対応にとどまらず、企業競争力を高める戦略的な投資として評価されています。

岐阜プラスチック工業でも、折りたたみコンテナー「折りコン」や軽量パレット「リスパレット」などを通じ、積載効率向上や作業負担の軽減、倉庫内省スペース化に貢献する製品を提供しており、こうしたハードウェア面からの“物流現場の効率化”も2024年問題への有効な対応策の一つとして注目されています。

岐阜プラスチック工業 製品サイトはコチラ

企業の取り組み

日立物流はIoTやAIを活用した“スマートロジスティクス”を推進し、ドライバーの稼働時間や運行状況をリアルタイムで把握し最適化する体制を整備。これにより、長時間労働の是正と輸送の安定化を両立しています。

岐阜プラスチック工業としても、物流資材メーカーとしての立場から、こうした企業の取り組みを支える製品群を提供しています。例えば、自動倉庫対応の「リスコン・自動化対応モデル」や、環境対応型の「リスパレット再生材モデル」など、持続可能で効率的な物流の実現に資する製品開発に注力しています。

労働基準の改善

労働基準の改善は、物流業界におけるドライバーの働きやすさと生産性の向上に直結します。具体的には、労働時間の適正管理や休憩時間の確保が重要な改善策として挙げられます。これにより、ドライバーの過労を防ぎ、健康維持を支援することで、長期的な人材定着につながります。

実際に労働基準を改善することで、ドライバーの生産性が向上し、業務効率が高まる事例が報告されています。例えば、労働時間の見直しにより、ドライバーの疲労が軽減され、運行ミスや事故の発生率が低下しました。また、適切な休憩時間の確保は、ドライバーの集中力を維持し、配送品質の向上にも寄与しています。

さらに、労働基準の遵守は企業の信頼性向上と法令遵守に大きく貢献します。適正な労働環境を提供することで、企業の社会的評価が高まり、取引先や顧客からの信頼を獲得できます。加えて、法令を遵守することで、企業は労働基準法に基づく罰則やペナルティを回避し、安定した経営基盤を築くことが可能となります。

配送効率の向上

配送効率の向上は、物流業界においてコスト削減や顧客満足度の向上を実現するために不可欠な要素です。以下では、具体的な配送効率化の手法やテクノロジーの活用、実際の導入事例について詳しく解説します。

ルート最適化や積載効率の向上など、配送効率化のための具体的な手法には以下のようなものがあります:

• ルート最適化:配送経路を最適化することで、移動距離や時間を短縮し、燃料費を削減します。

• 積載効率の向上:車両の積載量を最大限に活用することで、一度の配送回数を減らし、コストを削減します。

• 共同配送:複数の荷主と連携し、配送ルートや車両を共有することで効率を高めます。

また、テクノロジーの活用により配送業務の効率化が可能になります。例えば、GPS追跡システムや配送管理ソフトの導入は以下のような効果をもたらします:

• GPS追跡システム:リアルタイムで車両の位置を把握することで、配送状況の可視化と迅速な対応が可能になります。

• 配送管理ソフト:配送スケジュールの管理やルートの最適化、自動配車などを行い、業務の効率化を図ります。

これらの配送効率向上策は、コスト削減や顧客満足度向上に直結します。例えば、ある物流企業ではルート最適化を導入することで、年間の燃料費を15%削減し、配送時間を20%短縮することに成功しました。また、顧客への納品が迅速かつ正確になり、リピート顧客の増加につながっています。

運送会社の対応

運送業務の効率化

運送業務の効率化は、業務プロセスの見直しや自動化技術の導入を通じて達成されます。これにより、人材不足の課題を解決し、コスト削減を実現することが可能となります。また、業務の質が向上し、従業員の負担が軽減されることで、働きやすい環境を提供することができます。

1. 業務プロセスの見直しと自動化技術の導入: 現行の運送業務プロセスを詳細に分析し、デジタルツールや自動化ソリューションを導入することで、作業の効率化を図ります。例えば、配車管理システムや倉庫内ロボットの導入が効果的です。

2. 人材不足の解消とコスト削減: 自動化により従業員一人当たりの生産性が向上し、限られた人材での業務運営が可能になります。これにより、採用コストや労働コストの削減にも繋がります。

3. 業務の質の向上と従業員負担の軽減: 自動化技術の導入により、反復作業の自動化やリアルタイムデータの活用が可能となり、業務の正確性やスピードが向上します。これにより、従業員はより付加価値の高い業務に集中でき、働きやすい職場環境の構築が実現します。

トラックドライバーの労働環境改善

トラックドライバーの労働環境改善は、適正な運賃設定や福利厚生の充実など、ドライバーの労働条件を向上させる具体的な施策を導入することで実現されます。これにより、ドライバーの生活の安定が図られ、より働きやすい環境が整備されます。

労働環境の改善は、ドライバーのモチベーション向上や離職率の低下にも大きく寄与します。適切な報酬や福利厚生の充実により、ドライバーは長期的に安心して働くことができるため、業界全体の人材定着率が向上します。

さらに、安全運転支援システムの導入や快適な休憩施設の整備など、具体的な改善策が講じられています。これらの取り組みにより、ドライバーの安全性が高まり、労働負担が軽減されることで、より効率的で持続可能な働き方が実現されます。

消費者への影響

配送サービスの変化

物流業界における配送サービスは、消費者の多様なニーズに応えるために大きく変化しています。当日・翌日配達や時間指定配達といった柔軟な配送オプションが導入され、消費者の利便性が向上しています。例えば、大手EC企業では、迅速な配送サービスを提供することで顧客満足度を高め、リピーターの増加につなげています。

また、デジタル化や自動化の進展により、配送のスピードアップと正確性が著しく向上しています。リアルタイムでの車両追跡システムや自動配車ソフトウェアの導入により、配送ルートの最適化が可能となり、無駄な時間やコストの削減に成功しています。これにより、消費者への迅速で正確な配送が実現され、信頼性の高いサービスが提供されています。

さらに、新しい配送モデルとしてゾーン配送や共同配送が採用され、消費者満足度の向上に寄与しています。ゾーン配送では、特定の地域ごとに配送拠点を設けることで、配送時間の短縮とコスト削減を実現しています。共同配送では、複数の企業が物流資源を共有することで、効率的な配送ネットワークを構築し、環境負荷の軽減にも貢献しています。

これらの変化に対応するため、物流企業は市場の変動に柔軟に対応できる戦略を策定しています。具体的には、デジタルツールの積極的な導入や人材の再教育を通じて、業務効率の向上とサービス品質の確保を図っています。これにより、消費者の期待に応える高品質な配送サービスの提供が可能となり、競争力の強化につながっています。

物流コストの変動

物流コストの変動は、業界全体の収益性や競争力に大きな影響を及ぼします。特に労働時間の短縮や自動化の導入、燃料価格の変動、車両維持費の増減などがコスト構造に直接的な影響を与えています。以下に、これらの要因が物流コストにどのように影響するかを具体的に説明します。

1. 労働時間短縮や自動化導入に伴うコスト構造の変化 2024年の労働時間規制の施行により、物流業界ではドライバーの労働時間が大幅に短縮されることが予想されます。これにより、従来の人力に頼った運送から、自動化技術の導入が急務となります。例えば、自動運転トラックや物流ロボットの導入は初期投資が必要ですが、長期的には人件費の削減や業務効率の向上に繋がります。自動化技術の導入により、1台あたりの運行コストを平均15%削減することが可能となっています。

2. 燃料価格の変動や車両維持費の増減が物流コストに与える影響 燃料価格の上昇は、物流業界にとって大きな負担となります。例えば、燃料価格が10%上昇すると、輸送コスト全体に対する燃料費の割合が増加し、トータルのコストが約3~5%上昇します。また、車両の維持費も重要な要素です。定期的なメンテナンス費用や修理費用の増加は、直接的にコストに反映されます。2023年のデータでは、車両維持費が前年比で7%増加しており、これが物流コストの上昇要因となっています。

3. 効率化や規模拡大によるコスト削減策とその効果 業務の効率化や規模の拡大は、物流コストを削減する有効な手段です。例えば、ルート最適化ソフトウェアを導入することで、配送効率を20%向上させることが可能です。また、複数の物流センターを統合し、物流ネットワークを最適化することで、固定費の削減や配送コストの大幅な削減が実現できます。ある大手物流企業では、これらの施策により年間で約10億円のコスト削減を達成しました。

物流コスト管理の重要性は今後ますます高まっていきます。効果的なコスト管理を行うことで、企業は競争力を維持し、持続可能な成長を実現することが可能です。具体的な実践方法としては、定期的なコスト分析や最新技術の導入、業務プロセスの見直しが挙げられます。これらの方法を組み合わせることで、物流コストの最適化を図り、業界の変動に柔軟に対応することが求められます。

まとめ

業界全体での協力と改革の必要性

物流業界全体での改革を成功させるためには、トラック運送業者、荷主、物流利用企業など関係者が一丸となって協力することが不可欠です。各社がそれぞれの役割を理解し、共通の目標に向かって取り組むことで、効果的な改革を実現できます。

協力して取り組むべき具体的な改革ポイントとして、以下の項目が挙げられます。

• 運行管理の一元化による効率化

• 共有物流センターの活用

• 共同配送ネットワークの構築

共同配送やモーダルシフトなどの効率化手法を導入することで、物流全体の効率向上とコスト削減が期待できます。

• 共同配送: 複数の企業が配送ルートや車両を共有し、輸送効率を最大化する方法

• モーダルシフト: 輸送手段をトラックから鉄道や船舶など他のモードへ移行し、輸送コストや環境負荷を低減する戦略

しかし、業界全体での取り組みにはいくつかの課題が伴います。例えば、利害関係者間の調整や技術の統一が困難であることが挙げられます。これらの課題を克服するためには、共通の基準設定や情報共有プラットフォームの構築、そして持続可能なパートナーシップの形成が重要です。

今後の展望と課題

「今後の展望と課題」では、物流自動化やデジタル化の進展に伴う業界の動向を予測し、2024年問題の解決に向けた残された課題について具体的に検討します。さらに、新たな技術や規制への対応がもたらす将来的なビジネスチャンスとリスクを論じることで、持続可能な物流システムの構築に向けた具体的なアプローチを提案します。

また、物流企業だけでなく、メーカー・小売・卸といった荷主側にも“物流品質”が問われる時代が来る中で、岐阜プラスチック工業は「現場にフィットする物流設計」こそが本質的な競争力になると考えています。ハード(資材)とソフト(設計・運用)を組み合わせた改善提案を通じて、現場の課題に寄り添うパートナーとして、物流の持続可能な未来に貢献していきます。